Question

« Actuellement, la législation au Luxembourg prévoit que les femmes enceintes bénéficient d’un congé de maternité qui débute huit semaines avant la date prévue de l’accouchement. Toutefois, bien avant ce congé, le législateur prévoit que les femmes enceintes soient protégées contre certains risques liés à leur activité professionnelle. Par exemple, il leur est interdit de travailler de nuit ou de soulever des charges lourdes.

Le droit du travail prévoit donc que le poste de la salariée enceinte peut être aménagé afin de préserver sa santé ainsi que celle de son futur enfant. Si cet aménagement n’est pas possible, une réaffectation à un autre poste au sein de l’entreprise peut être envisagée. Et si aucune solution de ce type ne peut être mise en place, la salariée doit être dispensée de travail pendant sa grossesse.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale :

- Combien de dispenses ont été délivrées par les médecins du travail au cours des dix dernières années ? Des données sont-elles déjà disponibles pour les quatre premiers mois de l’année en cours ?

- Combien de dispenses ont été prescrites par secteur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public ?

- Quel est en moyenne la durée de la dispense ? À partir de quand est-ce que ces femmes enceintes sont généralement dispensées ? Est-ce que cette durée est variable en fonction du secteur d’activités des femmes enceintes ?

- Peut-on constater une évolution dans la fréquence ou la nature des prescriptions de dispenses depuis la pandémie de Covid-19 ? Le cas échéant, à quoi cette évolution peut-elle être attribuée ? Madame la Ministre, partage-t-elle l’avis selon lequel les pratiques de prescription devraient revenir à la situation antérieure à la pandémie ? Dans le cas contraire, pour quelles raisons ?

- L’annexe 1 du Code du Travail énumère de manière précise les risques professionnels auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées. Madame la Ministre, peut-elle garantir que les médecins du travail fondent leurs décisions de prescription de dispense sur ces critères objectifs ? Les médecins du travail sont-ils tenus de motiver leurs décisions de manière circonstanciée et fondée sur des éléments concrets ? Si ceci n’est pas le cas, est-ce que Madame la Ministre ne devrait-elle pas introduire une liste de critères objectifs ?

- Combien de fois une prescription de dispense a-t-elle été contestée par un employeur ? Dans combien de cas une telle dispense a-t-elle été annulée partiellement ou complètement à la suite d’une contestation ?

- Il apparaît que, dans de nombreux cas, les médecins du travail ne rencontrent pas personnellement les travailleuses enceintes avant de décider d’une éventuelle dispense, ce qui conduit à ce que les dispenses soient quasi d’office accordées. Madame la Ministre, estime-t-elle qu’il serait opportun de rendre un examen médical individuel obligatoire dans ce contexte ? À défaut, serait-il envisageable que cette décision puisse également être prise par le gynécologue traitant ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

- Madame la Ministre est-elle d’avis que des dispenses accordées de manière quasi « automatique » pourraient nuire au taux d’employabilité des salariées et donc à l’égalité des chances en ce qui concerne l’embauche ? »

Réponse

1. Combien de dispenses ont été délivrées par les médecins du travail au cours des dix dernières années ? Des données sont-elles déjà disponibles pour les quatre premiers mois de l’année en cours ?

Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord prendre en considération trois points essentiels. :

- La salariée n’est légalement pas tenue à informer son employeur du fait qu’elle est enceinte.

- Il n’existe aucune obligation légale pour qu’une femme enceinte salariée ou indépendante, soit examinée par un médecin du travail en raison de sa grossesse.

- Les services de médecine du travail ne sont pas non plus légalement tenus de tenir des statistiques pertinentes concernant les femmes enceintes.

Malgré les réserves mentionnées au point 3, les chiffres recueillis auprès des différents services de santé au travail permettent de dégager, à titre approximatif, le nombre total de dispenses accordées sur les dix dernières années :

| Service de santé au travail | Nombre d’examens | Nombre de dispenses |

| STM Service de santé au travail mulsectoriel | 28.284 | 24.527 |

| STI Service de santé au travail de l’Industrie | 3.109 | 1.181 |

| CFL | 230 | 37 |

| ArcelorMital | 22 | 2 |

| Foncon publique | 2.208 | 330 (environ) |

| CGDIS | Pas de données | 0 |

| ASTF Médecine du travail du secteur teraire & financier | 168 | 71 |

| FHL-SIST Services de santé au travail des hôpitaux | Pas de données | 2.485 |

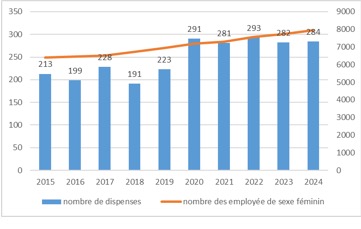

Sur sa propre initiative, le Service de santé au travail des hôpitaux a mis en relation le nombre des femmes dispensées avec l’évolution du nombre des employées. Cette statistique démontre que le pourcentage des dispenses reste plus ou moins stable à travers les années, même en tenant compte des années exceptionnelles 2020 et 2021, et ceci dans un secteur où les risques bactériologiques et chimiques sont particulièrement importants.

Les données pour 2025 ne sont pas encore disponibles.

2. Combien de dispenses ont été prescrites par secteur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public ?[1]

Afin de garantir qu’une dispense de travail pour femme enceinte ne soit comptabilisée qu’une seule fois par année, le nombre de dispenses de travail accordées est déterminé en fonction de l’année au cours de laquelle débute la période de dispense.

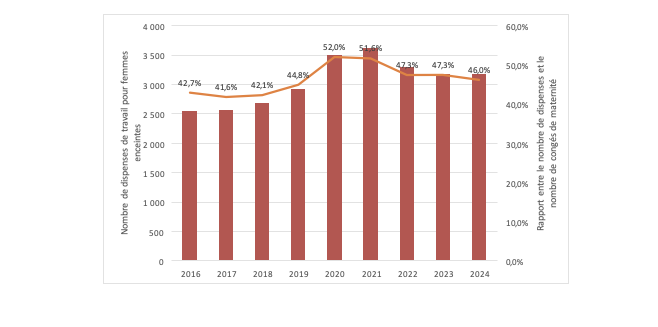

Évolution du nombre de dispenses de travail pour femmes enceintes et du rapport entre le nombre de dispenses et le nombre de congés de maternité pour la période 2016 à 2024.

Entre 2016 et 2024, le nombre de dispenses de travail pour femmes enceintes est passé de 2.543 en 2016 à 3.172 en 2024, soit une augmentation de 24,7%. Les années 2020 et 2021, marquées par la pandémie liée à la COVID-19, présentent des chiffres particulièrement élevés, en raison de la mise en place d’une protection renforcée au bénéfice des femmes enceintes durant cette période.

Alors qu’en 2020, le rapport entre le nombre de dispenses de travail pour femmes enceintes et le nombre de congés de maternité atteignait 52,0%, ce rapport a progressivement diminué pour s’établir à 46,0% en 2024, tout en demeurant légèrement supérieur au niveau observé en 2019.

Les statistiques présentées ci-avant concernent les dispenses de travail pour femmes enceintes salariées, résidentes et non-résidentes, relevant du statut privé, ainsi que les congés de maternité y relatifs. Les statistiques ne regroupent pas les absences des salariées qui ont droit à la continuation de la rémunération et qui, partant, ne bénéficient pas de l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse nationale de santé (CNS), à savoir :

- les salariées de l’État,

- les personnes affiliées à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

- celles affiliées à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,

- ainsi que les bénéficiaires de l’Entraide médicale des CFL.

Aucune disposition légale ne prévoit une dispense de travail en cas de grossesse en ce qui concerne les femmes exerçant une activité indépendante.

Évolution du nombre de dispenses de travail pour femmes enceintes dans le secteur privé par secteur d’activité pour la période 2016 à 2024

| Secteur d’activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| Santé humaine et action sociale | 1 061 | 1 055 | 1 083 | 1 194 | 1 525 | 1 580 | 1 480 | 1 482 | 1 489 |

| Commerce | 432 | 446 | 467 | 520 | 587 | 633 | 538 | 509 | 461 |

| Activités de services administratifs et de soutien | 314 | 311 | 308 | 348 | 344 | 374 | 384 | 357 | 375 |

| Hébergement et restauration | 355 | 341 | 347 | 374 | 382 | 369 | 350 | 323 | 374 |

| Autres activités de service | 144 | 164 | 156 | 183 | 212 | 197 | 175 | 140 | 145 |

| Administration publique, enseignement | 51 | 57 | 77 | 88 | 124 | 163 | 144 | 124 | 110 |

| Industrie | 71 | 68 | 99 | 83 | 84 | 87 | 70 | 78 | 77 |

| Transport | 37 | 36 | 45 | 36 | 49 | 57 | 38 | 59 | 49 |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 24 | 24 | 31 | 24 | 59 | 51 | 41 | 38 | 33 |

| Construction | 13 | 9 | 20 | 20 | 26 | 29 | 25 | 22 | 16 |

| Information et communication | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 18 | 13 | 9 | 15 |

| Immobilier | 10 | 9 | 10 | ||||||

| Activités financières et d’assurance | 12 | 13 | 11 | 14 | 54 | 27 | 23 | 7 | |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | ||||||||

| Non-déterminés | 10 | ||||||||

| Total général | 2 543 | 2 553 | 2 674 | 2 912 | 3 486 | 3 611 | 3 297 | 3 175 | 3 172 |

Source : Centre commun de la sécurité sociale, calcul IGSS

En 2024, quatre secteurs concentrent une part de 50,6% des dispenses de travail :

- la santé humaine et l’action sociale (1.489 dispenses),

- le commerce (461 dispenses),

- les activités de services administratifs et de soutien (375 dispenses),

- l’hébergement-restauration (374 dispenses).

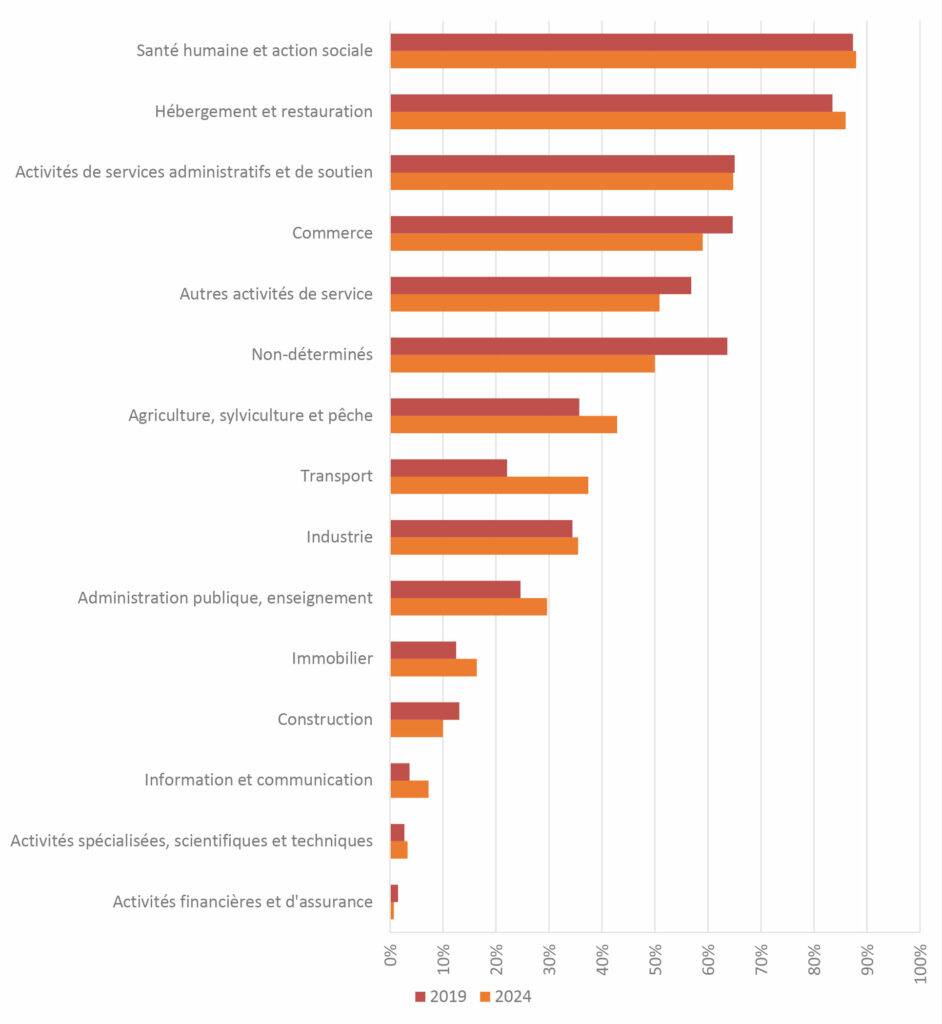

Cette même année, une analyse sectorielle révèle que :

- dans le secteur de la santé humaine et de l’action sociale, 88% des congés de maternité ont été précédés d’une dispense de travail,

- contre 59,0% dans le secteur du commerce,

- 64,8% dans le secteur de l’activité de services administratifs et de soutien,

- et 86,0% dans le secteur de l’hébergement et restauration.

Entre 2019 et 2024, les secteurs ont connu des évolutions contrastées : la santé a enregistré une hausse modérée en volume en passant de 1.194 à 1.489 dispenses, tout en maintenant une part relativement stable. En revanche, sur la même période, le secteur du commerce a connu une baisse tant en volume en passant de 520 à 461 dispenses qu’en proportion de dispenses par rapport aux congés de maternité dans le secteur respectif qui passe de 64,7% à 59,0%.

Rapport entre nombre de dispenses pour femmes enceintes accordées et le nombre de congés de maternité par secteur d’activité en 2019 et en 2024

L’octroi d’une dispense de travail pour femmes enceintes dépend des conditions de travail. Dans certains secteurs, ces conditions sont plus compatibles avec la grossesse, ce qui explique les fortes variations d’un secteur d’activité à l’autre, du rapport entre le nombre de dispenses de travail et le nombre de congés de maternité.

3. Quel est en moyenne la durée de la dispense ?

À partir de quand est-ce que ces femmes enceintes sont généralement dispensées ?

Est-ce que cette durée est variable en fonction du secteur d’activités des femmes enceintes ?

Pour le calcul de la durée moyenne des dispenses de travail pour femmes enceintes, seules les dispenses ayant donné lieu à un congé de maternité sont prises en compte[2].

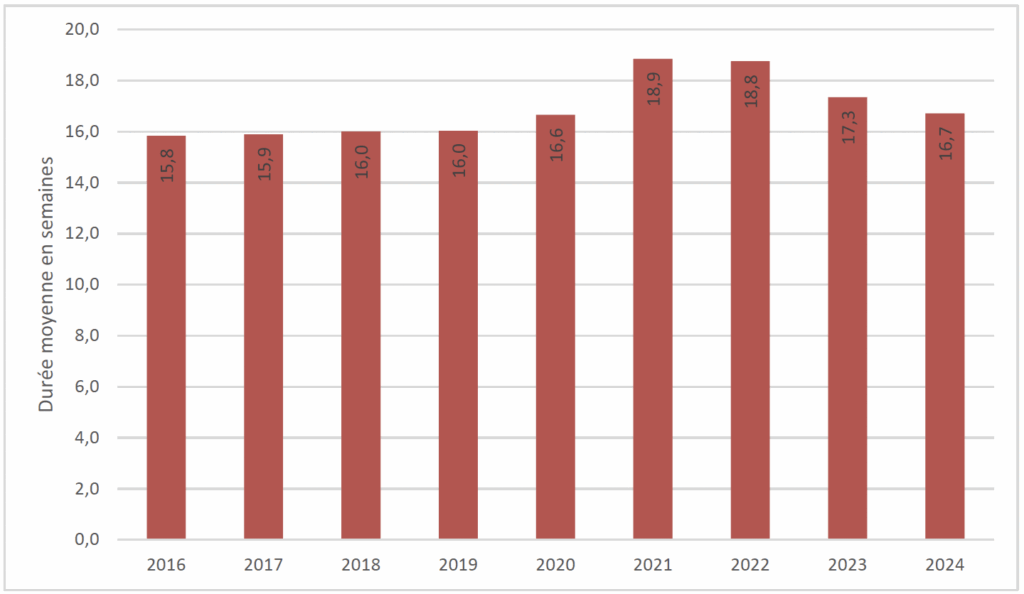

Évolution de la durée moyenne des dispenses de travail pour femmes enceintes sur la période 2016 à 2024

La durée moyenne des dispenses de travail pour femmes enceintes est passée de 15,8 semaines en 2016 à 16,7 semaines en 2024. L’évolution plus élevée observée pour les années 2021 et 2022 peut être mise en lien avec la pandémie liée à la COVID-19.

Ainsi, en 2024, les femmes bénéficiant d’une dispense de travail sont en moyenne dispensées de travailler environ 25 semaines avant la date présumée de l’accouchement. Pourtant il y lieu de noter que les dispenses sont accordées jusqu’au début du congé de maternité, qui est de huit semaines, ce qui veut dire que la durée moyenne de dispense est de 17 semaines.

Évolution de la durée moyenne des dispenses de travail pour femmes enceintes par secteur d’activité1 pour la période 2016 à 2024 (exprimée en semaines)

| Secteur d’activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| Santé humaine et action sociale | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,6 | 21,4 | 21,4 | 19,9 | 19,5 |

| Administration publique, enseignement | 16,9 | 15,2 | 15,6 | 16,7 | 16,8 | 21,2 | 20,8 | 17,4 | 19,0 |

| Transport | 19,8 | 17,2 | 17,7 | 18,0 | 16,1 | 20,4 | 19,0 | 19,5 | 17,3 |

| Industrie | 16,6 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,5 | 17,5 | 16,1 | 15,1 | 16,5 |

| Immobilier | 10,9 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 13,7 | 11,8 | 16,3 | 12,1 | 16,0 |

| Commerce | 13,6 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 17,0 | 17,3 | 15,6 | 14,3 |

| Hébergement et restauration | 13,2 | 13,4 | 14,0 | 13,5 | 14,9 | 17,1 | 16,0 | 15,3 | 14,0 |

| Autres activités de service | 12,7 | 13,0 | 13,6 | 13,5 | 14,7 | 16,9 | 16,2 | 13,9 | 13,8 |

| Construction | 12,2 | 15,6 | 14,4 | 13,2 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 13,9 | 13,7 |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 13,4 | 14,3 | 13,8 | 16,0 | 12,9 | 15,1 | 14,9 | 13,1 | 13,6 |

| Activités financières et d’assurance | 12,0 | 11,2 | 12,7 | 11,9 | 8,6 | 12,2 | 11,5 | 13,2 | 13,3 |

| Activités de services administratifs et de soutien | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,8 | 15,9 | 15,2 | 14,1 | 12,9 |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 16,9 | 15,9 | 14,0 | 13,4 | 13,7 | 21,0 | 12,3 | 15,5 | 12,9 |

| Information et communication | 12,2 | 11,9 | 13,2 | 9,7 | 8,2 | 15,2 | 15,8 | 10,0 | 11,9 |

| Non-déterminés | 16,0 | 12,6 | 25,2 | 14,1 | 13,0 | 19,2 | 15,4 | 14,6 | 7,6 |

Source : Centre commun de la sécurité sociale, calcul IGSS

1) Les dispenses de travail, non suivies par un congé de maternité, par exemple suite à une interruption de grossesse, ne sont pas considérées dans le calcul de la moyenne Ces données sont établies sur la base des dispenses de travail accordées, en tenant compte de l’année au cours de laquelle la période de dispense prend fin.

Entre 2016 et 2024, la durée moyenne des dispenses de travail pour femmes enceintes a évolué de manière différenciée selon les secteurs d’activité. Une hausse généralisée est observée jusqu’en 2021, avec des pics dépassant 20 semaines dans les secteurs de la santé humaine et l’action sociale, l’enseignement et le transport. À partir de 2022, une tendance vers la baisse peut être observée dans la majorité des secteurs.

En résumé, le secteur de la santé humaine et de l’action sociale se distingue à la fois par la proportion la plus élevée de femmes enceintes dispensées du travail, et par la durée moyenne des dispenses qui est également la plus longue.

4. Peut-on constater une évolution dans la fréquence ou la nature des prescriptions de dispenses depuis la pandémie de Covid-19 ?

Le cas échéant, à quoi cette évolution peut-elle être attribuée ?

Madame la Ministre, partage-t-elle l’avis selon lequel les pratiques de prescription devraient revenir à la situation antérieure à la pandémie ? Dans le cas contraire, pour quelles raisons ?

Il y a lieu de constater que l’évolution des prescriptions de dispenses est régressive, une augmentation ne peut être constatée. Les critères d’octroi d’une dispense, tels qu’ils sont fixés par le Code du travail, surtout en ce qui concerne les agents physiques, l’exposition aux agents chimiques, cancérigènes et reprotoxiques n’ont pas changé depuis la pandémie Covid-19.

La Division de la Santé au travail de la Direction de la santé a constaté une augmentation du nombre de recours au cours des trois dernières années par les femmes enceintes, qui n’ont pas obtenues une dispense de la part du médecin du travail compétent.

Etant donné qu’il s’agit de décisions individuelles par les médecins du travail, le secret médical qu’il convient d’appliquer ne permet pas de consulter le détail des raisons médicales amenant les professionnels à prononcer les dispenses visées.

5. L’annexe 1 du Code du Travail énumère de manière précise les risques professionnels auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées.

Madame la Ministre, peut-elle garantir que les médecins du travail fondent leurs décisions de prescription de dispense sur ces critères objectifs ?

Les médecins du travail sont-ils tenus de motiver leurs décisions de manière circonstanciée et fondée sur des éléments concrets ?

Si ceci n’est pas le cas, est-ce que Madame la Ministre ne devrait-elle pas introduire une liste de critères objectifs ?

Les annexes 1 et 2 du Code du travail énumèrent de façon précise les risques professionnels auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées. Il va de soi que les médecins du travail fondent leurs décisions de prescription de dispense sur ces critères objectifs, conformément à leur éthique professionnelle.

Les médecins du travail ne sont pas obligés de motiver leurs décisions de manière circonstanciée. Ils peuvent proposer un aménagement du poste, informant l’employeur d’une réaffectation de la salariée enceinte, ou décider d’une dispense de travail.

Les critères énumérés dans le Code du travail, qui sont basés sur une directive européenne, sont assez précis et tiennent compte de tous les critères afin de protéger durablement une femme enceinte sur son poste de travail.

- Combien de fois une prescription de dispense a-t-elle été contestée par un employeur ? Dans combien de cas une telle dispense a-t-elle été annulée partiellement ou complètement à la suite d’une contestation ?

En 2023, la décision du médecin du travail compétent a été contestée à deux reprises par des employeurs, dont une fois hors délai, sur un total de 116 recours introduits.

En 2024, un total de 146 recours a été introduit par des femmes enceintes contre la décision du médecin du travail compétent. Aucun recours n’a été introduit par un employeur cette année-là.

En 2025, à l’heure actuelle, 45 recours ont été introduits, dont 3 par l’employeur.

- Il apparaît que, dans de nombreux cas, les médecins du travail ne rencontrent pas personnellement les travailleuses enceintes avant de décider d’une éventuelle dispense, ce qui conduit à ce que les dispenses soient quasi d’office accordées.

Madame la Ministre, estime-t-elle qu’il serait opportun de rendre un examen médical individuel obligatoire dans ce contexte ?

À défaut, serait-il envisageable que cette décision puisse également être prise par le gynécologue traitant ?

Dans la négative, pour quelles raisons ?

Les services de médecine du travail disposent des dossiers médicaux des femmes enceintes consultables par leur soin en cas de grossesse. Ces dossiers contiennent non seulement des données médicales, mais également des informations sur le poste de travail occupé par la femme enceinte. Sur la base de ces éléments, une décision peut être prise concernant une éventuelle adaptation du poste de travail ou une dispense. Un examen médical individuel sera donc seulement nécessaire dans des cas exceptionnels où le service de santé au travail ne dispose pas des données permettant l’établissement d’un avis.

8. Madame la Ministre est-elle d’avis que des dispenses accordées de manière quasi « automatique » pourraient nuire au taux d’employabilité des salariées et donc à l’égalité des chances en ce qui concerne l’embauche ? »

Les informations à disposition ne permettent pas de confirmer la manière quasi « automatique » d’accord de dispenses. Celles-ci sont basées sur des dispositions légales dont les critères sont énumérés au Code du travail et basés sur une directive européenne.

[1] Source : Centre commun de la sécurité sociale, calcul IGSS

[2] Les dispenses de travail, non suivies par un congé de maternité, par exemple suite à une interruption de grossesse, ne sont pas considérées dans le calcul de la moyenne. Ces données sont établies sur la base des dispenses de travail accordées, en tenant compte de l’année au cours de laquelle la période de dispense prend fin.